YASUの呟き No. 21

ヒラメキの瞬間

2020年 細胞死学会 依頼原稿

僕が、大学院生時代に細胞競合をどのようにして思いついたかについてのエッセイです。

これまでも他の場所で、何回か記載していますが、今回はノーカット完全バージョンです。

アイデアが閃く瞬間。いつ、どのような状況で、アイデアが降臨するのか、それは誰にも分からない。アイデアの多くは生まれた瞬間は脆く、ほとんどの場合塵芥と化す。でも閃いたアイデアが実を結び、新たな研究領域を切り拓くこともある。僕の研究人生におけるこれまでで最も重要なアイデアは、大学院生時代に、研究室の横、トイレ個室の中で生まれた。

舞鶴市民病院での2年半にわたる研修医生活を終えた僕は、ウガンダ共和国でのボランティアと4ヶ月にわたるアフリカ放浪を経てから、大阪大学医学部の高井義美教授研究室で博士課程大学院生として研究生活に入った。高井研は、当時、日本で3本の指に入るほどの(少なくとも僕達大学院生はそう自負していた)ハードワーキングなラボだった。ラボでの初日に「体力はありますか?」とスーパーバイザーの大学院生から質問され、「あります!」と答えたら、コールドルームに1日8時間籠る日々が続いた。コールドルーム内外の気温差に、アフリカでの強い陽差しに慣れた身体が悲鳴を上げた。この高井研での洗礼に耐えきれず、6日目にダウン。「体力あるんと違うんか?もうちょっとできると期待してたのに」と言われたことが懐かしく思い出される。

プロテインキナーゼCを世界で初めて生化学的に単離・同定することに成功した高井先生。エネルギーの塊のような高井先生が主宰する研究室での生化学のレベルの高さと猛烈な働きぶりは、当時広く知られていた。日本各地から私のような優秀で、M気、いや、やる気のある学生の多くが、虎の穴に飛び込んでいた。 A(仮名)も、そのような優秀な学生の一人だった。彼は、非常に頭脳明晰だったが、協調性に欠ける性格をしており、ラボのルールを守らないことが多く、ラボのメンバーとたびたび軋轢を起こしていた。Aのプロジェクトは、ラット40匹を断頭し、ラット脳をコールドルームでホモジェナイズしてから遠心・カラムトグラフィーでタンパク質を分離・同定するというものだった。

1994年8月。身体が溶けてしまいそうな、とても暑い夏だった。週明けの月曜日の朝に、大阪大学医学部基礎研究棟4階のエレベーターを降りて、高井研へ向かっていると、廊下に異臭が漂っているのに気が付いた。

「うーん、これは!」

ラボのゴミ置き場の横に設置されたラット断頭スペースを覗くと、ラット40匹の屍体が、腐乱した強烈な臭気を放っていた。

「これはAがやらかしたな」

Aが金曜日にラットを断頭し、コールドルームへ走った後、戻って片付けるのを忘れてしまったのだ。週末の間、冷房のない断頭スペースで大阪の夏の熱気にさらされ続けたラットの残骸は、異常な光景と耐え難い臭気を呈していた。すぐにセミナー室へ行き、ソファーで寝ていたAを揺すって起こす(当時、Aは高井研で寝泊りしていた)。

「おい、ラットを片付けへんかったやろ。臭くてえらいことになっているから、早く片付けないと。」

すると、起こされて、超不機嫌なAが、半ギレ気味に答えた。

「うるさいなあ。僕は臭いのは全く気にならないので、気になるのなら自分で片付けたらどうですか」

何と!自分の非を認めないばかりか、他人に片付けろとは!

それまでの彼に対する鬱積した腹立たしい感情も伴い、思わず、握った拳を上げかけた。そして、ハッと我に返る。

「あかん、あかん、殴ったらあかん。冷静にならんとあかん。」

怒りを鎮めるためにセミナー室を出た僕は、ラボの脇にあるトイレに入り、便座に腰掛けて深い溜息をついた。

「ああ、危なかった。思わず本当に殴ってしまうところやった。いやあ、それにしても、あいつをどうしたらいいのやら。」

冷静になりながら、Aへの対処策を考える。

「ほんまにどうしようもないなあ。それにしても、これまでも色々と言ってきたが、全く変わらへん。あいつは、本当にガンみたいなやつやなあ。」

その時、パチンと、閃いた。

「ん?!!」

「あいつは、がんみたいなやつやけど、警察を呼ぶほどではない。細胞の世界でも、悪性化したがん細胞は警察の役割をする「免疫細胞」が対処するが、ちょい悪細胞に対しては、周りの細胞が対処しているのではないか?」

おお、この考えは面白いかも!!

しかし、文献を色々と調べてみてもそのような論文は見当たらなかった。この仮説をなんとか実証してみたいとそれ以来ずっと考えるようになった。日曜日にでもこっそりと秘密実験をしようかとも思ったが、生化学のトレーニングしか受けていなかった当時の僕にとっては、手を付けることすらできない大き過ぎる課題だった。これは高井研を出てからの次の研究テーマにしよう。

大学院卒業後は、海外に留学することを決めていた。いくつかの候補の研究室の中から、ポジティブな返事をくれたベルリンのWalter Birchmeier博士に村八分理論について切々と長文を綴る。「このプロジェクトを是非やらせて欲しい」と文尾に添えてF A Xを送ったところ(当時E-メールはまだそれほど普及していなかった)、「ポスドクとして喜んで採用します」と。

「いよいよ新たな展開の幕開けだ!」と意気軒昂にベルリンへ。

Birchmeierラボでの初日。FAXのやり取りしかそれまでしたことがなく、初対面のWalterに早速、村八分理論を熱く語った。しかし、どうもWalterは全く覚えていないよう。

(後日に判明したが、彼は「勤勉で従順な日本人ポスドク」を強く欲しており、高井先生と月田先生からの推薦状があったことから、FAXに書き綴った僕の熱いメッセージにはしっかりと目を通さずに採用を決めたようだった。)(ちなみに「日本人はボスに従順だと聞いていたが、お前は本当に従順じゃないなあ。」と面と向かって度々愚痴をこぼされたなあ)。

僕の話をひとしきり聞いた後、Walterは僕の目を見つめながら、ゆっくりと諭すように話し始めた。

「なるほど。私にはその真偽はわからないが、面白い仮説なのかもしれない。でも、掴みどころがなく、ポスドクのプロジェクトとしては、リスクが高過ぎるように感じる。ポスドクは、業績を挙げることが何よりも必要な、キャリアにおいて最も重要な期間なので、やめたほうがいいだろう。より現実的なプロジェクトについてディスカッションをしよう。」

ガ〜〜〜ン!!!

村八分理論を研究するために、ベルリンに来たのに……。その後も何回かWalterの説得を試みたが、「ヤス、お前は死にたいのか成功したいのかどちらだ?まず一つ論文を出してからディスカッションをしよう」と相手にされなかった。

夢は破れた。しかし、別のプロジェクトに従事しながらも、どのようにして村八分理論を実験で検証できるかについて、考え続けた。色々と文献を読んだり、リサーチを続ける中で、単純に正常細胞とがん細胞を混ぜても、ソーティング(cell sorting)という現象が生じ、しっかりとそれらの細胞間で相互作用しないであろうことが分かってきた。Cell sortingとは、細胞間接着の強度(あるいは種類)や細胞膜表面張力が異なる細胞群を混ぜると、同種の細胞同士が強く結合する一方、異種の細胞群が分離する現象である(物理的にエントロピーが下がる方へと遷移する)。また、Walterのラボで細胞培養についての知識や技術を習得していく中で、テトラサイクリンなどの薬剤でがんタンパク質の発現を誘導することができるベクターが存在することも分かってきた。

キャリアの中で最も苦しんだ5年半にわたるポスドク期間を終え、僕は幸運にもロンドンのMRC LMCB研究所でグループリーダーのポジションを獲得することができた(この苦しみ抜いたポスドク時代とPIポジション獲得については、私のラボのHP「YASUの呟き」をよろしかったらご覧下さい)。さあ、機は熟した!一通り、大学院生とポスドクのリクルートを終え、ラボが軌道に乗ったところで、ラボのメンバー達に温め続けた村八分理論を語った。すると、何ということだ!全てのメンバーに断られたではないか!

「先行研究はあるの?」

「意味がよく分からない」

「私には難しすぎるかな」

「チャレンジング過ぎるのでは?」

日本ではボスが強く勧めるプロジェクトを断ることはなかなか難しいが、海外でのメンタリティは異なる。嫌なものは嫌。自分が納得できないことはしない。何と、村八分理論はまたもや暗礁に乗り上げてしまった。

よし!それなら、俺が自分でやってやろうじゃないか。

ポスドク時代からずっと使っていたイヌの腎尿細管由来の正常上皮細胞(MDCK細胞)を用いて、テトラサイクリン添加によって、がんタンパク質RasV12を発現誘導できる細胞株の樹立に取りかかった。当時、市販されている同様の細胞があったが、テトラサイクリンを添加しなくてもがんタンパク質の発現がリークして生じるなど、満足できるレベルのものはなかった。テトラサイクリン発現誘導のためのプラスミドとRasV12発現誘導のプラスミドの二つを安定発現する細胞株の樹立は、最初に予想していたよりも難しく、明くる日も明くる日も細胞クローンをピックアップし、1000近い細胞クローンの解析を続けた。テトラサイクリン非添加ではRasV12の発現がほとんどなく、テトラサイクリン添加によってRasV12の発現が安定して生じる細胞株を妥協することなく探し続け、満足できる一つのクローンを探し当てるのに、半年近い時間を要した(現在はもっと簡便なベクターがあるが、当時のプラスミドではなかなかハードルが高かった)。日本人の勤勉性と根性でなしえた成果で、ラボの他のメンバーでは難しかっただろう。結果的には、僕自らがプロジェクトを始めたことが良かったのかもしれない。

でも、樹立した細胞株を用いて現象を解析して論文まで辿り着くには、やはりラボメンバーの助けが不可欠だ。そこで、純朴なアイルランド人のポスドク、キャサリンに目をつけ、彼女を口説くことにした。ちょうど、筆頭著者の論文がアクセプトされ、ほっこりしている状態の彼女を誘って、パブへ。一緒に(アイルランド人が大好きな)ギネス(黒ビール)を酒好きの彼女と競うように飲みながら、村八分理論を熱く熱く情熱を持って語る。数時間後、合計何パイント飲んだだろうか、ギネスで朦朧となり、トロンとした目のキャサリンが言ってくれた。

「ヤス、あなたは本当にその仮説に惚れ込んでいるのね。私はその仮説が面白いのかどうか、よく分からないけれど、あなたのためにプロジェクトをやってあげるわ。」

こうして、バッカスの神の助けも得て、村八分理論がようやく動き出した。

2006年 国際色豊かなロンドンヤスラボのメンバー(一番左がキャサリン)

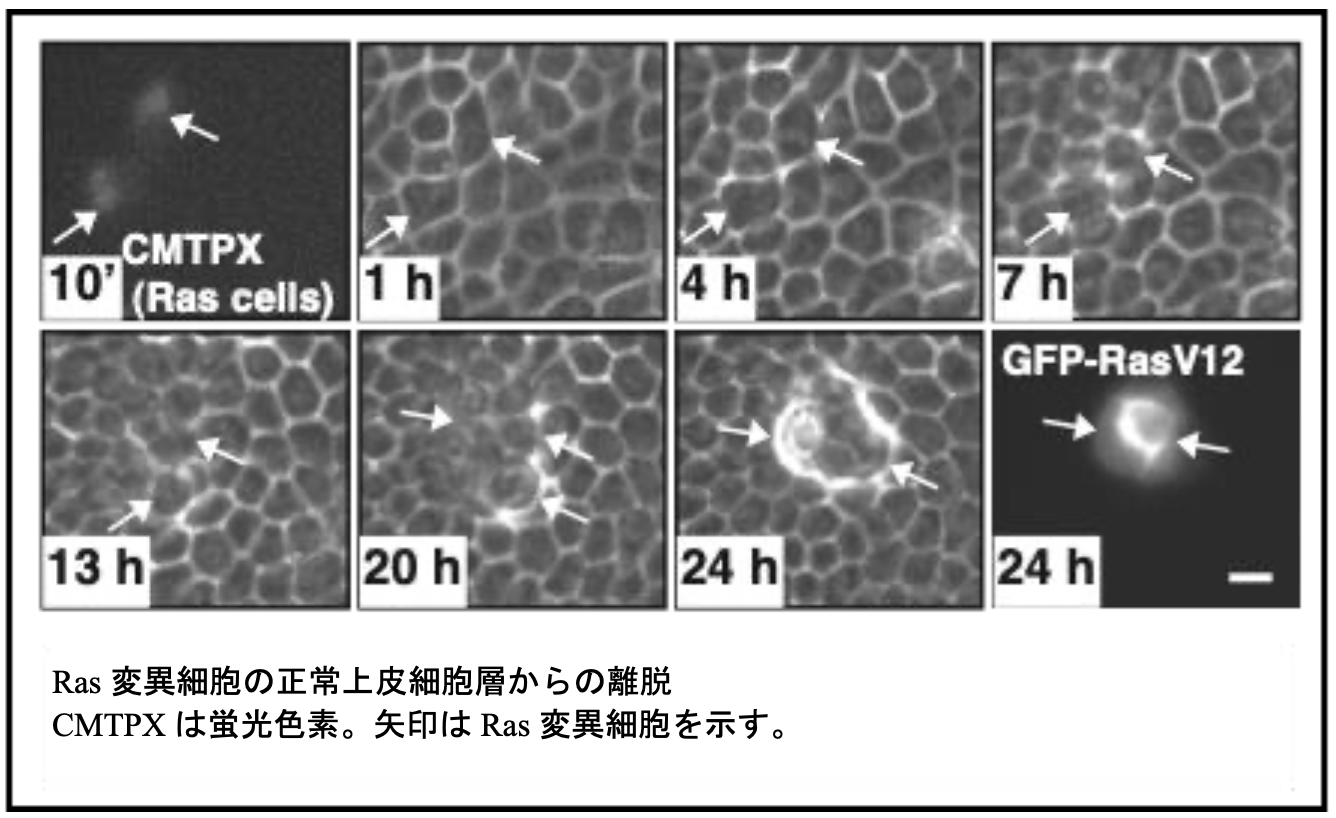

テトラサイクリン添加によってがんタンパク質であるRas変異発現を誘導できる細胞と正常細胞を1:100の割合で混合し、それらの細胞が培養ディッシュに生着し、一層の上皮層を形成したところでテトラサイクリンを添加。これで、大多数が正常上皮細胞である細胞集団の中に、ポコっと変異細胞が生じる、というがんの超初期段階で起こる現象を模倣することができる。

PIとして独立して3年目の2005年某日。午後3時過ぎにタイムラプス顕微鏡に培養ディッシュを設置。さあ、正常細胞とちょい悪細胞の間で、一体何が起こるのか!!?それとも、何も起こらないのか?

翌日。ドキドキしながら、タイムラプス画像をキャサリンと一緒に観察する。すると……。正常細胞に囲まれたRas変異細胞が管腔側(細胞の上側)へ押し出されるように上皮細胞層から逸脱した!ちょい悪細胞が、正常細胞の社会から排除されたのだ。まさに、村八分だった。そのムービーを見た時の興奮は今でも忘れることができない。「今、新しい研究分野が生まれたのではないか」という感覚に包まれたことを思い出す。キャサリンは、きょとんとしており、データの意味をまだよく分かっていないようだったが。

僕とキャサリンは、この管腔へ変異細胞が排除される現象をapical extrusionと呼ぶことにした。実は、変異細胞が逸脱する方向がとても重要である。変異細胞が他の臓器に転移するには、細胞層の基底側(細胞の下側)に潜り込んで、マトリックスにある血管に侵入する必要がある。一方、管腔側は、腸管では糞便が通る方向、腎臓では尿が通る方向である。よって、apical extrusionは転移とは逆の、体外に排出される方向へ変異細胞が逸脱する現象、すなわち発がんの抑制メカニズムであると考えることがで<きる。

その後、キャサリンの頑張りもあり、多くの興味深いデータを得ることができた。上皮層からの管腔側への逸脱は、変異細胞のみを培養した時には起こらない。すなわち、周囲の正常細胞の存在が引き起こす細胞社会的な現象であることが分かった。さらに、正常細胞と変異細胞の境界では、両者の細胞でシグナル伝達など多様な変化が細胞非自律的に生じることも分かった。これまでのがん研究の多くでは、正常細胞と変異細胞を別々に培養して、両者の様々な「違い」を明らかにすることに主眼が置かれていた。僕達の研究のユニークな点は、正常細胞と変異細胞を混ぜた時に特異的に起こる変化に着目している点だ。コロンブスの卵。誰でも思いつきそうなアイデアだが、見逃されてきたポイントだった。

(* その後、よく調べてみると、1960年代後半に、(発がん物質などで)がん化した細胞が正常細胞に囲まれると、失ったcontact inhibitionを回復する、という現象を見つけ、精力的に研究していたイギリスのグループがいることが分かった。僕が閃いたものと同じ様なアイデアが、もっと以前に別の研究者にも降臨していたようだ。)

得られたデータを同僚や他の研究者に紹介して、反応を伺ったが、面白いと言ってくれるのは2割程度。この研究の最も重要なポイントは、正常細胞と変異細胞間の相互作用によって、細胞非自律的にそれぞれの細胞のシグナル伝達や振る舞いが変化する、という点だが、その意義について、多くの人になかなか理解してもらうことができなかった。でも、同僚の中でもシニアで実績のあるAlan Hall博士やMartin Raff博士が、強い興味を示し、大いに励ましてくれたのが、とても心強かった。

2年ほどかけてデータをまとめ、満を持してNatureに投稿。すると、reviewerの一人から非常にショッキングなコメントが。

「同様の現象はすでにショウジョウバエで発見されており、cell competition(細胞競合)と呼ばれている。残念ながら、著者が記載しているような「世界で初めて」の発見ではない。」

ガ〜〜〜ン!!!

ああ、ノーベル賞級の発見だと思っていたのに、初めてではなかったのか。ハエにやられてしまった!その時の打ちのめされた衝撃も未だ鮮烈に残っている。全く新規なアイデアを世界で初めて持ち、それを論文にすることは本当に難しい。

論文は、結局一年半近くにわたる格闘の末Natureにリジェクトされたが、最終的にNature Cell Biologyに2009年にアクセプトされた。大阪大学医学部基礎研究棟4階のトイレでヒラメキを得てから、15年の月日が流れていた。

その後、僕の研究室では、哺乳類の細胞競合現象に全力を注いで研究を進め、多くのことを明らかにしてきた。例えば、正常上皮細胞は隣接する変異細胞の存在を認識し、細胞骨格タンパク質フィラミンなどをその境界に集積させることによって、積極的に上皮細胞層から変異細胞を排除していることが明らかになった。この免疫系を介さない上皮組織が有する抗腫瘍能を僕達はEDAC (Epithelial Defense Against Cancer)と命名した。また、細胞競合マウスモデルを確立し、細胞競合による変異細胞の組織からの排除が、細胞培養系だけではなく、in vivoでも生じることを証明した。

今では、ショウジョウバエ研究者だけではなく哺乳類研究者にも細胞競合現象は広く知られ、多くの研究者の参入によって世界的にも非常にホットな研究トピックの一つになっている。僕は残念ながら細胞競合の元祖にはなることはできなかったが、哺乳類における細胞競合のパイオニアとして研究分野で認知されている。(ちなみに、キャサリンはNature Cell Biologyの論文の筆頭著者となり、その業績も手伝って、カーディフ大学でPIとして独立し、自分のラボを持っている。僕に口説かれ村八分理論の実証に同意したことが彼女のキャリアに大きな影響を与える事になった。)

何もないところから、突然、ヒラメキによって生まれた村八分理論という妄想。生まれたてのアイデアはとてもfragileだったけれども、長年かけて熟成させることによって(そして僕自身もその間研究者として成熟した)、仮想から現実へと昇華させることができた。今、こうして振り返ってみても、一瞬降臨したアイデアによって、自分の研究テーマ・キャリアが大きく変遷したことを実感する。また、この経験によって、僕自身、多くのことを学ぶことができた。

以下、僕から若き研究者へのメッセージにて、このエッセイを締めたいと思う。

「アイデアは研究者の命です。アイデア無くして、プロジェクトを始めることも進めることもできません。若い時には特に柔軟で新しい発想が湧いてきます。それらのほとんどは使い物にならないカスであるかもしれません。閃いたアイデアに対して、(教授を含む)周りの研究者から、鼻で笑われたり、即座に否定的なコメントをもらうこともあるでしょう。でも、諦めてはいけません。生まれてきた脆弱なアイデアを温め続けることによって、それらが孵化し、将来大輪の花を実らせることができるかもしれません。妄想を膨らませ、白昼夢をみましょう。あなたの大胆な仮説が、新たな研究分野へと展開していくのを楽しみにしています。

僕自身も、村八分理論以外にも温めているアイデアがあります。そして、もっともっと色々な新たなアイデアを思い付きたいと思っています。誰も考えつかないような、独創的で革新的なサイエンスの創出・発展をお互いに目指していきましょう!」

updated : 2021/01/15